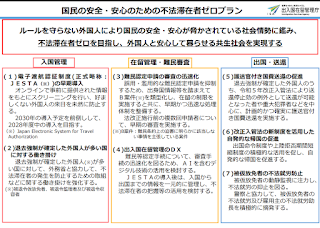

5月23日、法務大臣が記者会見をおこない、「国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプラン」なるものをあきらかにした。

「国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプラン」について | 出入国在留管理庁(2025年5月23日)

入管庁作成の資料は、以下のリンクからみることができる。

「国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプラン」(PDF)

資料をスキャンした画像もはっておく。

|

| 【入管庁資料「ゼロプラン」1ページ】 |

|

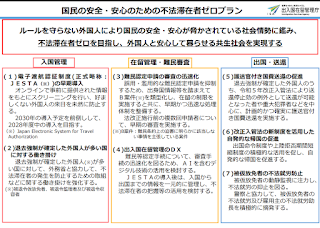

| 【入管庁資料「ゼロプラン」2ページ】 |

この「ゼロプラン」に対しては、またあらためて批判を書きたいが、今回はざっと読んでの雑感を書きとめておく。

1.難民審査はますます雑に

資料の2ページ目に、「不法滞在者ゼロプランによって期待される当面の効果(目標)」と題して、3つの数値目標がかかげられている。

第1に、難民認定申請の審査を迅速化し、2030年までに平均処理期間6か月以内を目指すというもの。1ページ目の記述などとあわせてみると、「誤用・濫用的な難民認定申請」(と入管がみなす申請)を「類型化」することで審査を迅速化するということのようだ。ようするに、「こういうものは誤用・濫用的な申請だ」という典型例をあらかじめまとめておき、その典型例に類似しているようにみえる申請は申請者本人からのインタビューも省略するなどして「迅速」に結論を出してしまう、ということだろう。

これは、先入観をもって審査をやりますよということを、公然と宣言しているようなものだ。「誤用・濫用的な申請」にありがちなパターンに合致しているようにみえるものは、時間をかけずに処理しますよ、と。その「早期かつ迅速な処理」は不認定の結論ありきで予断をもっておこなわれることになるだろう。

しかし本来、難民審査というのは、保護すべき人をとりこぼしてしまうことを何よりおそれなければならないものである。ある申請の内容が、これまでの不認定の典型的なパターンに沿うようにみえたとしても、当然ながらそれぞれの審査は先入観にとらわれないようにていねいになされるべきだ。「類型化」によって審査を「迅速化」しようという入管庁の発想(しかも、これはあくまでも「難民として認定しない」という結論を出すのを「迅速化」しようという話だ)は、本末転倒である。

しかも、日本では、現状すでに、難民として認定すべき人が適切に認定・保護を受けられているとはとうてい言えない状況にある。難民申請の99%以上は不認定である。こうした状況のなかで、「類型化」による審査の「迅速化」を進めようとすれば、認定・保護を受けるべき難民申請者がますます取りこぼされることになるのは、確実である。

2.仮放免者などを「半減」させる?

資料の2ページ目に数値目標としてかかげられている2つめが、「退去強制が確定した外国人数」について、2030年末までに半減を目指すというもの。

ここからわかるのは、「不法滞在者ゼロプラン」とは言っているものの、入管庁が主要なターゲットにしているのがいわゆる「不法滞在者」の全体ではなく、すでに「退去強制が確定した」仮放免者など(あとで述べるように入管はこれを「送還忌避者」という言葉で呼んできた)であるということである。

なお、「不法滞在者」という言葉は、法務省が国民向けに摘発や収容・送還を正当化するために、そのいわば反社会性・犯罪性を誇張・ねつ造してもちいているものなので、ここでは「非正規滞在者」という、よりニュートラルな語を使うことにする。

その非正規滞在者数は、正確な実数をつかむのが難しいのだが、8~9万人といったところではないかと思う。最新の入管白書によると、2024年1月1日時点の超過滞在者数(オーバーステイ)*1が7万9千人ほど。この数字は、1993年の29万人ほどをピークに下がりつづけ、2012年以降現在まで6~7万人ほどの横ばいで推移している。

入管庁の「ゼロプラン」が問題にしているのは、この8~9万人ほどとみられる、そのほとんどは未摘発の非正規滞在者の全体ではない。すでに摘発されるなどして退去強制処分を受けて、出国していない人びとだ。今回入管庁が出してきた資料によると、その数は3,122人。3月にやはり入管庁がおこなった報道発表*2もあわせてみると、その内訳は被退令仮放免者2,448人、被退令監理者213人、被退令収容者461人とわかる。

3.入管政策の誤りを「送還忌避者」に責任転嫁

この、退去強制処分を受けて、しかし退去にいたっていない人を、入管は「送還忌避者」と呼んできた。2016年ごろから顕著になった入管施設での長期収容問題は、入管がこの「送還忌避者」を減らそうという目的で収容を長期化させたことで生じたものだ。

結局、「送還忌避者」を長期収容・くり返しの収容によって帰国に追いこみ減らしていこうという強硬な政策は、収容死をふくむおびただしい人権侵害を引き起こしながら、入管にとっても思うような成果をあげられなかった*3。

すると今度は入管は、「送還忌避者」が送還に応じないから収容が長期化するのだ、また難民認定申請の誤用・濫用的な申請が「送還忌避者」増加の原因になっているのだという理屈で、入管法の改定を画策し始めた(2019年10月に法相が「収容・送還に関する専門部会」設置)。

2021年に3回目以降の難民申請者の送還を可能にするなどをふくむ改悪入管法が提出され、反対運動・世論のもりあがりのなか一度は廃案になったが、23年に同様の法案が再提出され、同年6月に可決・成立。24年6月10日から施行されている。

この改悪された入管法を活用して、「送還忌避者」を減らしていこうというのが、今回の「ゼロプラン」である。

しかし、「送還忌避者」なるものがなぜ増え、あるいは減らないのかといえば、それはこれまでの入管政策に原因があるとしか言いようがない*4。「送還忌避者」が生み出されるのは、入管が在留を認めるべき人に在留を認めず、退去強制処分を濫発していることによるところが大きい。

ひとつには、在留特別許可の基準をきわめて厳しく設定しているということ。送還を実施すれば家族分離が引き起こされるなど人権上在留を認めなければならないケースなどにも退去強制処分が出ている。もうひとつには、難民認定が適切になされていないこと。

つまるところ、在留を認めるべきケースにこれを認めず、退去強制令書が発付されているので、帰国しようにもできないから送還を拒否せざるをえないという人が多数出てくるのは当然である。入管政策が「送還忌避者」を生んできたのである。

ところが入管は、みずからの政策・制度運用や難民審査のあり方を反省することはいっさいしないかわりに、送還を忌避する者が長期収容をもたらしているのだ(だから長期収容問題を解決するために送還を強化するための法改正が必要である)と、あべこべな主張をする。このあべこべな責任転嫁の論理のもと進められ成立してしまったのが昨年6月から施行されている改悪入管法であり、またそれらにもとづいて策定されたのが今回の「ゼロプラン」である。

4.無理やりの送還を激増させれば何がおきるのか?

「不法滞在者ゼロプラン」なるものが、入管のいうところの「送還忌避者」(退去強制処分を受けたが仮放免や監理措置により収容を解かれている人、また同処分を受けたが送還をこばんでいる被収容者)をおもなターゲットにしているのは、いまみてきたとおりである。では、このプランはその「送還忌避者」をどうやって減らそうとしているのだろうか。

資料の2ページ目にかかげられている数値目標のうち、3つめは「護送官付き国費送還」について、3年後に倍増を目指すというものである。「護送官付き国費送還」というのは、入国警備官が送還対象の人を拘束し飛行機に搭乗させるなどして送還先の国まで連行するというものである。これを2024年の249人から2027年には倍の500人ほどにしようというのである。

送還されようとする人が抵抗すれば、入国警備官はこれを「制圧」して無理やり飛行機に乗せようとするので、非常に危険である。2010年3月には成田空港で送還中の「制圧」の過程でガーナ人が死亡するという事件も起きている。

入管のいう「送還忌避者」のなかには、自国に帰れば生命の危険があって難民申請している人や、送還によって家族がばらばらになる人、長期間にわたり日本にいるため出身国には生活基盤がまったくないなど、帰国できない深刻な理由のある人たちが多くふくまれる。こうした人たちを送還しようとすれば、上で述べたような事故の危険性が高くなるし、事故が起きなくとも、送還そのものが深刻な人権侵害をもたらす。

無理やりの送還には、取り返しのつかない事故の危険性があり(その危険性を予測できるのに実行した送還で人が死ぬのは、「事故」ではなく「殺人」と呼ぶべきだが)、それを回避したとしても送還された人の生命・安全にやはり取り返しのつかない損害をあたえる可能性がある。そのような権力行使について、数値目標を設定するという発想がそもそもヤバすぎないか。百人斬り競争かよ。入管の幹部の役人たち、倫理観がぶっこわれてないか。「不法滞在者」とやらより、おまえらのほうがよっぽどこわいよ。

5.入管施設での地獄が再現される

「送還忌避者」減らす方策について、「ゼロプラン」が何を述べていないかという点も重要である。

「送還忌避者」は送還を実施することでも減るが、その退去強制処分を取り消して在留を正規化することによっても減らすことができる。入管が今回公表したプランでは、後者についての言及がいっさいない。

もっとも、1ページめの「(6)改正入管法の新制度を活用した自発的な帰国の促進」というところに、「出国命令制度や上陸拒否期間短縮制度の積極的な活用を促し、自発的な帰国を促進する」とあるのは、この「ゼロプラン」において唯一肯定的に評価できるところだと思う。上陸拒否期間短縮制度というのは、23年の入管法改定で新設された制度で、退去強制処分の確定した人は最低でも5年の上陸拒否期間が設定されるところを、場合によってはこれを1年に短縮できるというものである。一度帰国しなければならないので在留を正規化するということとは違うが、日本人の配偶者のいる人などは、これによって救済される人もあるだろう。

しかし、これのほかに、在留を認めることで「送還忌避者」を減らしていくという方向での方策は、この「ゼロプラン」にはない。難民認定のプロセスを適正化することで、また在留特別許可の基準を見直すことで、退去強制処分を取り消して在留を認めるべき余地のある人は出てくる可能性はあるはずだが、それらの点は検討されないようだ。

となると、「送還忌避者」をもっぱら送還によって減らすしかない、ということになる。3千人以上の「送還忌避者」を2030年までに半減させようとするなら、さきにふれた「護送官付き国費送還」を激増させ、他方では仮放免や監理措置で収容を解かれている人を再収容し、期限の上限が設定されていない長期の収容によって痛めつけ、帰国するように追い込んでいくということをするしかないだろう。2016年ごろから2020年にかけての、各地の入管収容施設の地獄が再現されることになるだろう。収容死する人がまた出てくるのを避けるのはむずかしいだろう。

そうならないためには、この「ゼロプラン」なるものを撤回させ、もっぱら送還のみによって「送還忌避者」を減らしていこうという入管の方針を転換させなければならない。

6.ヘイトスピーカーと公然と手を組む国家機関

この記事の最初にリンクした入管庁のページ「国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプラン」についてには、以下のような記述がある。この「ゼロプラン」がどのような経緯で作られることになったか、説明するくだりである。

……昨今、ルールを守らない外国人に係る報道がなされるなど国民の間で不安が高まっている状況を受け、そのような外国人の速やかな送還が強く求められていたところ、法務大臣から、法務大臣政務官に対し、誤用・濫用的な難民認定申請を繰り返している者を含め、ルールを守らない外国人を速やかに我が国から退去させるための対応策をまとめるよう指示がありました。

「ルールを守らない外国人に係る報道がなされるなど国民の間で不安が高まっている状況を受け」などと書いているのは、産経新聞や、一部のジャーナリストを自称する者らが、クルド人住民に対する差別をあおる発信を報道と称しておこなっていることなどをも指しているのであろう。

入管庁のサイトをみると、「共生社会の実現に向けた外国人の受け入れ環境の整備」も入管行政の基本的な役割のひとつだと言っている。ならば、報道と称しておこなわれている外国人住民への差別扇動やヘイトスピーチについて、安易にこれをうのみにして差別と排外主義に加担しないよう、国民に注意をよびかけることをこそ、入管庁はすべきではないのか。

|

【入管庁のサイトより「入管行政の基本的な役割」を説明した図。

3点目として「共生社会の実現に向けた外国人の受け入れ環境の整備」

がかかげられている。】 |

ところが、入管庁がげんにやっているのは、一部の報道機関やジャーナリストがおこなっている差別扇動・ヘイトスピーチと、それらによって育てられつつある「国民の不安」を口実にして、みずからの政策を押し通そうというものである。入管は、産経のような差別扇動者のゴロツキどもと自分らが共犯者であることをかくそうともしていないのである。税金つかってなにやってるんだ、こいつら。

関連記事

入管はいい加減もう悪あがきをやめて諦めるべきだ - 猿虎日記(2025-05-25)

宇宙広場で考える: 私が入管法改悪に反対する理由――送還強硬方針からの撤退を!(2021年4月30日)

宇宙広場で考える: 福島みずほ議員が入管に開示させた「送還忌避者」数の推移について(2021年10月12日)

宇宙広場で考える: 入管法改悪と責任転稼の理屈「送還忌避者」を作り出しているのは入管ではないのか?(2023年4月18日)

宇宙広場で考える: 産経新聞がクルド人へのヘイトスピーチを書き散らしている件(2023年7月31日)

宇宙広場で考える: 自治体の負担増加の原因は、「クルド人」ではなく入管行政(2024年3月21日)

宇宙広場で考える: 川口市議会の差別意見書を添削してみた(2024年8月23日)

注

*1: 在留期間が切れて在留している人数。法務省・入管用語では「不法残留者」という。この超過滞在者数に、密航など入管が把握していないかたちで日本に来て在留している人数を足したのが非正規滞在者数の全体ということになる。

*2:

令和6年における入管法違反事件について | 出入国在留管理庁(2025年3月14日)

*4: ここでは簡潔にしか述べないが、詳しくは以下のリンク先記事などを参照。