【ふりがなを つける】(powered by

ひらがなめがね)

日本社会の問題として考える――入管の人権侵害(その1)のつづき

2.日本社会のなかの入管

入管ってなに?

入管とはなにかというところからまずお話します。入管は「出入国在留管理庁」という名前の組織です。東京とか大阪とかにそれぞれ地方局がありまして、こちらの名称は、大阪であれば「大阪出入国在留管理局」といいます。

どんな仕事をしているのかということは、この組織の名前があらわしています。「出入国の管理」、それと「在留の管理」。そして、組織の名前には出てこないけど、「難民の認定」。この3つが入管の仕事だというふうに理解しておいたらよいと思います。

3つのうち、1つめ(出入国管理)と3つめ(難民の認定)というのは、なんとなくイメージできるかなと思うので、2つめの「在留管理」というのを少し説明しておきます。

在留管理というのは、もっぱら外国人の管理にかかわります。外国人が日本にいるためには、在留資格が必要とされます。外国人は国家が資格を認める限りにおいて日本にいられますよというのが入管制度の根幹にある考え方です。日本人は資格を問われることはありませんが、外国人は日本にいるということに資格を求められるのです。

こうした考え方にもとづいて入管の実務がおこなわれます。入管は、外国人ひとりひとりについて、在留資格を認める認めないの判断をします。認める場合には、その人に応じた在留資格を付与します。在留資格にはいろいろ種類があってひとりひとりに応じてそれを割り当てるということです。で、在留資格を認めないという場合には、その人を排除する。退去強制などです。これが在留管理ということです。

一定の外国人は受け入れ、その他は排除すると。じゃあ、どういう観点、基準からその線引きをしているのか? 個々の事例をみていくかぎり、理解できません。当事者からしたら、不条理の世界です。なぜそういうことになるかといと、その線引きは日本の国家の都合、政府の方針でなされるからです。ひとりひとりの外国人の事情は入管にとって関係ないんです。それではよくないですよね、変えなきゃいけないですよね、というところが、今日の話の最後で述べることです。

では、その国家・政府の都合はなにかということですけど、入管政策は外国人をいかに労働力として利用するかという観点によって動いてきたといって過言でないです。そのことを1980年代の後半からの歴史をざっとふりかえりながらみていきたいと思います。

入管という組織はもっと古いわけで、ほんとうは、そもそも入管の制度と組織が戦後、在日朝鮮人などの旧植民地出身者を「外国人」として「管理」するために作られてきたということをみなければならないのですが、今日は時間がないのと私の力量が足りないということで、その話はしません。

非正規滞在の外国人労働者

まず、【資料3】のグラフ(不法残留者数の推移)をみながら、話をしていきます。

【資料3】

これは入管の出している統計資料から作ったグラフです。「不法残留者」というのは官製用語、警察や入管が使う言葉です。「不法」というと、なにかひどく悪いことをしたかのような印象を受けますが、たんに外国人が決められた在留期間をこえて日本にいるということにすぎません。同じことをオーバーステイとも言います。こちらのほうがニュートラルな言葉だと思います。

このグラフをみてわかるとおり、このオーバーステイの人数は、80年代後半に急激に増えています。その後、93年をピークにして少しずつ減っていくと、こういう推移になっています。

80年代の後半というのは、バブルの時代ですね。【資料4】をみてください。

【資料4】(『朝日新聞』1989年10月24日 朝刊)

当時、深刻な人手不足の状況があったのです。「3K」という言葉があったのですが、「きつい」「危険」「きたない」といって、工場や建築業などのきつい仕事に日本人の労働者がなかなか集まらない。それで、工場などが仕事はたくさんあるんだけど、働く人がいないから受注できず、倒産するしかない。そういう「人手不足倒産」が社会問題になっていました。

そういう人手不足のなかで、「3K」と呼ばれた過酷な仕事をこの時期にになってきたのが、オーバーステイの外国人労働者だったのです。

日系人と技能実習生

さて、1990年に入管法が改定されます。この改定の重要なポイントのひとつは、日系人の2世、3世、それからその家族を工場などで就労できる形で呼びこめるようにしたということです。この法改定でも、外国人労働者の受け入れは「専門的な知識,技術,技能を有する外国人」に限るという従来からの建前が維持されたんですけど、その抜け道をかいくぐるかたちで呼びこめるようにしたわけですね。

もうひとつ、93年にあの悪名高い技能実習制度ができます。この技能実習制度というのは、表向きは外国人実習生に日本の技術を教えて国際貢献するんだということになっているんですが、そういうふうに制度が使われていないことは、いまでは報道などがたくさんあってみなさんご存じかと思います。外国人に技能を教えてあげるための制度ではなく、募集しても日本人が来ない職場で外国人に働いてもらうための制度ですよね、実態は。

こうして90年代になって、日系人の三世を中心とした人たち、それから技能実習生を労働者として受け入れます。いずれも正面からの受け入れとは言えません。人権の保障とか公的な支援の仕組みもろくすっぽ用意せずに、労働力ほしさに抜け道作って受け入れたわけです。「受け入れ」とは言えませんね。「呼び込んだ」とか「引っ張り込んだ」とかの言い方のほうが適切かと思います。

すでに、なくてはならない存在だった

上の【資料3】をもういちどみてください。オーバーステイの人の数はさきほどもみたとおり、1993年の30万人弱をピークに、このあとずっと減っていきます。バブルが崩壊したのが91年です。日系人など在留資格のある正規滞在者を外国人労働者として活用するというのが、建て前のうえでは政府の方針でした。そういうこともあって在留資格のない非正規滞在の外国人はだんだんと減っていくわけですけれど、でもこの間もそうしたビザのない外国人が支えてきた職場というのはたくさんありました。すでに日本の産業構造のなかで不可欠の存在となっていたのです。

そういうわけで、90年代をつうじて、当局も、ビザのない外国人が町工場や建設現場などで働いているのを黙認していました。当時の話を私も当事者たちからたくさん聞くのですが、たとえば車を運転していて追突事故を起こしちゃったと。で、警察を呼んで、罰金とかを払うことになったのだけど、ビザがないことはなにもとがめられなかったという話をフィリピン人から聞きました。当時、在留資格がなくても市役所に行って外国人登録ができたんですけど、外国人登録証明書には「在留資格なし」って書かれるんですね。その外国人登録証明書を警察官にみせても、「不法滞在」だなんだと言われなかった。入管職員はともかく、末端の警察官には「不法滞在」が犯罪だという認識は当時はなかったということだと思います。

「不法滞在者半減5か年計画」

それが一変するのが2000年代に入ってからです。

2002年 品川に東京入管の現庁舎(最大収容800人)が完成、使用開始

2003年10月 法務省入管、東京入管、東京都、警視庁の四者が、「首都東京における不法滞在外国人対策の強化に関する共同宣言」

同年12月 政府の犯罪対策閣僚会議が発表した「犯罪に強い社会の実現のための行動計画」→「不法滞在者の半減5か年計画」

2003年に四者宣言、それと行動計画というのがでます。これらは「不法滞在者」というものを「犯罪の温床」であると決めつけ、その対策が必要だとする内容のものです。後者の「行動計画」のなかで、2004年から08年までの5年間を「不法滞在者の半減5か年計画」と位置づけています。

このころからです、いわゆる「不法滞在者」をどんどん摘発して送還していくんだというふうになったのは。

【資料5】をみてください。「外国人頼み 零細企業直撃」と記事の見出しにありますけれど、摘発のようすなんかも書かれてます。この記事では、工場関係者の話として、今まで黙認してきたじゃないか、これからどうやって産業をつないでいけばよいのかという困惑してる言葉も紹介されていてなかなか興味深い記事です。

【資料5】(『日本経済新聞』2003年12月24日 夕刊)

ちなみに、東京入管、最近は報道されることも増えたので、建物の映像をみたことがある人もいるかと思うのですが、品川にある現庁舎が完成し使用を開始したのが、2002年です。品川の現庁舎は、最大収容800人ということらしいですが巨大な収容場をそなえています。これは大規模摘発をやるために作ったわけです。そうやって準備して2003年、04年ごろから集中摘発をやっていきます。

半減5か年計画の結果、「不法残留者」の数は、ほぼ半減しました。5ヶ年計画1年目の2004年が219,418人、5年目の08年で113,072人です。ただし、減ったうちのすべてが摘発・送還によるのではなくて、半分ぐらいは在留の正規化、つまり在留資格を出すことによるものだったんです。

オーバーステイなど国外退去を強制する対象になることがらが入管法ではいくつか規定されているのですが、これらにあたる人を法務大臣の権限でいわば「救済」して在留を認めるという制度があります。これを在留特別許可(在特)といいます。これは法務大臣の裁量で、実際のところは入管の裁量でできるわけです。5か年計画のあいだ、入管はいわゆる「不法滞在」になってる人の出頭をうながすいっぽうで、在留特別許可もいまよりは積極的に出していました。日本人と結婚しているようなケースではどんどん在留を認めた。

こうして入管は、摘発・送還を強力にすすめるいっぽうで、在特も積極的に出していくことで、非正規滞在者を半減させました。

「救済」範囲はあくまでも国の都合できまる

さて、ここでちょっと考えたいのですが、ここで在留特別許可を認められた人と認められなかった人がいる、そのちがいはどこからくるのかということです。入管は基準を公開したわけではないですが、このときの基準、在特をだすかださないかという基準があったはずです。

その基準の設定、線引きはどのような観点からおこなわれたのでしょうか。その線引きは退去強制の対象になっている外国人の都合とは関係ないところでおこなわれたということはたしかです。だって、半減計画のなかで数値目標があるわけでしょう。摘発・送還もあわせていわゆる「不法滞在者」を半分に減らすんだと、そのなかでどれくらいの人に在特を出せば目標を達成できるのか、そういう観点で基準が設定されているのだと考えられます。徹頭徹尾、日本の国の側の都合から、ビザをだして在留を正規化するかどうかという線引きがおこなわれているということです。

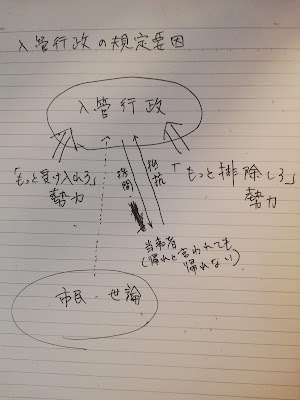

じゃあ、その「日本の国の側の都合」とはいったいなんなのか、ということですね。それはつきつめれば、労働力などとしてどれぐらいの数の外国人が必要なのか、ということでしょう。入管行政はこういうところに規定されている、いわば入管という組織は労働行政の下請けをやってるということだと思います。このことは難民の認定のあり方をも規定してしまっている。それでいいんですかということを、今日のお話では問いたいです。この点はあとでまたふれます。

「不法滞在者」の存在を許容しない新制度

話を先にすすめます。

2009年に入管法が改定されます。その重要な内容を2点あげます。

ひとつは、不法就労助長罪が厳格化されたということです。これは、在留資格がない、あるいは就労許可のない外国人をやとったり、仕事をあっせんしたりすると罪に問われるというものですが、この年の法改定の重大な変更点は、過失でも罪に問えるようになったことです。つまり、場合によっては、自分の雇った外国人の就労許可がなかったときに、雇い主は「知らなかった」ではすまない、罪に問われてしまうということがおこりうるようになったんです。この厳格化というのは、非正規滞在の人が生きていくための就労機会をつぶして、兵糧責めのように生活できなくして追い込むと、それで国外に排除しようという施策です。これは2010年から施行されました。

もう1点、2009年の法改定の重要なポイントは、在留カードというのが交付されるようになりました。こちらは2012年7月の施行です。この法改定は、外国人登録制度の廃止なんかもともなっていて、外国人住民を管理する国の制度を一新するような大改革だったのですが、きょうはあまりそこにふれません。さきほど、外国人登録証明書というのが、非正規滞在の外国人にも発行されたという話をしましたが、これにかわる在留カードは、在留資格のない人には発行されません。対象外なんです。

不法就労助長罪の厳格化、それと在留カードの話をしましたけれど、ようするに、この2009年の入管法改定は、非正規滞在の外国人は存在しない、またいっさい存在してはいけないのだという前提の新しい制度を作ろうというものであったのです*4。

長期収容による送還強硬方針とその失敗

この新しい法律は2009年7月8日に国会で成立したのですが、その直後から入管収容施設の運用が一変します。この時期はまだ私は入管での面会活動などは始めてなかったので、先輩支援者から聞いた話です。法案成立してまもなく、仮放免が以前では許可されていたようなケースでもぱたっと許可が出なくなり、収容が長期化しだしたのだそうです。さっきお話したように、長期収容は帰国に追い込むための手段です。非正規滞在者の存在を許容しない新たな制度の開始にむけて、入管は排除・追い出しのための仕事をこうしてになおうとしたわけです。

しかし、2009年からの入管の強硬方針は、挫折することになります。その経緯を今日はくわしく述べることはしませんが、収容施設での死亡者や送還中の死亡者があいついで出たこと、それと当事者の抵抗・闘争が入管を挫折させ、強硬な送還政策の断念に一度は追い込んだのです。被収容者の組織的なハンストが、死亡事件とともに報道され、国会でも取り上げられます。

その結果、2010年7月に法務省入国管理局がプレスリリースを出します。「退去強制令書により収容する者の仮放免に関する検証等について」という題のプレスリリースです。「被収容者の個々の事情に応じて仮放免を弾力的に活用することにより、収容長期化をできるだけ回避するよう取り組む」ということを言っています。実際に、この前後で入管はどんどんと仮放免を許可していくわけです(【資料6】)。

【資料6】

「仮放免」というのは、一時的に収容を解くという措置です。ただし、これは在留資格ではないので、国民健康保険に入れないとか社会保障から排除されています。また、就労しないとか、居住地の都道府県を出る場合は入管から許可をもらわないといけないとか、条件がつきます。そして、退去強制処分が出たままなので、いつ収容されるか、いつ送還されるかというおそれがあるわけです。

日本社会の問題として考える――入管の人権侵害(その3)につづく

注

4: 2009年の入管法改定が、非正規滞在外国人の生存の手段を徹底して破壊していくこと指向したものである点は、「在留カードと読み取りアプリ」という記事で批判した。